지난해 높은 수익률을 기록했던 미국 증시가 연초 이후 휘청이고 있다. 반면 아시아와 유럽 증시는 연일 상승세를 이어가며 미국과 디커플링(탈동조화) 현상을 보이고 있다. 국내 증시 역시 연초 대비 7% 이상 상승하는 등 양호한 흐름을 보이고 있다. 다만 증권가에서는 한국이 미국과 디커플링 흐름에 완전히 편승할 수 있을지는 여전히 불확실하다고 평가했다.

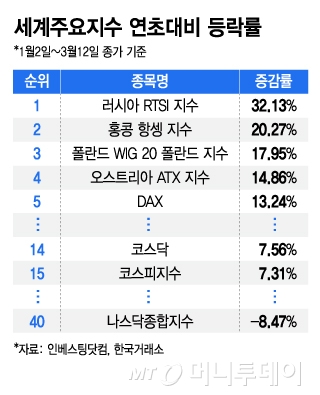

13일 인베스팅닷컴과 한국거래소에 따르면 미국 대표 기술주를 모아놓은 나스닥종합지수가 연초 대비(1월2일~3월12일 종가 기준) 8.47% 하락했다. 세계 주요 지수 42개 지수 중 40위 하위권으로 밀려났다.

반면 아시아와 유럽 증시는 강세다. 러시아 지수(RTSI)가 연초 대비 32.13% 상승하며 가장 높은 수익률을 보였다. 지난해 말 700선까지 후퇴했던 지수가 올해 들어 1150선까지 회복했다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 주도하는 러시아-우크라이나 간 종전 협상 기대감에 증시가 빠르게 반등하고 있는 것으로 풀이된다.

홍콩 항셍지수(HSI)도 중국의 딥시크 개발 이후 상승 랠리를 이어가고 있다. 지난 1월2일 1만9000선에 머물던 홍콩 항셍지수는 이후 20.27% 상승하며 2만3600선까지 치솟았다. 중국의 딥시크 개발 성공 이후 중국의 기술주에 투자심리가 몰리고 있는 영향이다.

또, 지난 4~5일 진행된 전국인민대표대회(중국의 연례 최대 정치 행사)에서 중국 정부가 경제 성장률 목표를 '5% 안팎'으로 설정하며 내수 부양 의지를 강조한 점도 투자심리을 자극하고 있다.

금융투자전문가들은 미국에 집중됐던 자금이 유럽과 중국 등으로 넘어가고 있다고 분석했다. 이미 폴란드 WIG 20지수, 오스트리아 ATX지수, 독일 DAX지수 등이 연간 지수 상승률 상위권에 이름을 올리고 있다.

특히 유럽의 병자로 불리던 독일이 5000억 유로 규모의 인프라 펀드를 조성해 향후 10년간 도로, 철도 등 사회기반시설에 투자할 계획을 밝혔다. 여기에 국방비 지출을 국내총생산(GDP)의 1% 이내로 제한하는 '부채 브레이크' 규제를 없애기로 하는 등 재정 지출을 대폭 확대하기로 했다.

이웅찬 iM증권 연구원은 "올해 증시의 특징은 미국 주식시장의 조정과 비미국 증시의 강세가 동시에 나타났다는 점"이라며 "미국 기술주가 정체할 것 같자 외국인 자금은 미국 외 지역으로 일부 흘러들어가고 있다"고 설명했다. 이어 "독일 증시가 미 증시의 대체재로 선택받았으며, 딥시크 충격 이후 항셍 테크 주식의 기술력도 재평가됐다"고 말했다.

올해 국내 증시도 미국 증시 대비 호조를 이어가고 있다. 코스피와 코스닥 지수도 연초 대비 각각 7.31%, 7.56% 상승했다. 그러나 금융투자업계 전문가들은 국내 증시가 유럽과 다른 아시아 국가 증시처럼 상승세를 이어갈지는 미지수라고 평가한다. 국내 증시가 지속적으로 상승하기 위해서는 외국인 투자자가 자금을 투입하는 것이 중요한데, 아직 이렇다할 유인책이 없어서다.

지난 1월2일부터 전날까지 외국인 투자자는 국내 증시에서 6조4521억원(코스피와 코스닥 합산)을 순매도했다. 반면 국민연금을 포함한 연기금은 올해 들어 3조7401억원을 순매수했고 개인 투자자 역시 3조6910억원을 순매수했다.

변준호 IBK증권 연구원은 "연초 증시 강세는 연기금이 주도했다"며 "외국인 투자자는 8개월 연속 과매도 현상을 보이고 있다"고 설명했다.

외국인 투자자들이 순매도를 이어가는 것은 강달러가 지속되고, 미국 관세 폭탄, 딥시크 충격 등이 발생했기 때문이다. 특히 원화 가치가 낮은 상황에서 국내 주식의 매력도가 높지 않다. 원/달러 환율은 여전히 1450원대에서 등락 중이다.

고태봉 iM증권 리서치본부장은 "현재 국내 증시는 외국인 매수세 보다 개인 매수세에 힘입어 올라가고 있다"며 "외국인 투자자금이 유입되고 있는 중국 증시 랠리와는 다른 현상을 보이고 있다"고 설명했다.

이어 "한국은 지난해 계엄 사태 이후 헌법재판관 대통령 탄핵 심판 등 아직 고유의 정치적 리스크가 남아있는 상황"이라며 "국내 증시가 미국 증시에 연동될지 비미국 증시에 편승할지 애매한 상황"이라고 말했다.

_%E2%80%98%EB%84%A4%EC%9D%B4%EB%B2%84_%EB%84%B7%ED%94%8C%EB%A6%AD%EC%8A%A4_%EB%B0%8B%EC%97%85'_%EC%84%B8%EC%85%98.jpg?type=nf190_130)